Obwohl der Termin mit nur einer reichlichen Woche Vorlaufzeit anberaumt wurde, kamen ca. 80 Zuhörer. Nach intensivem Stühlerücken fanden in dem Raum, der eher für 30 Personen ausgelegt ist, dann doch alle auch einen Platz. Seinen Vortrag begann und schloss Horst Rasch mit eigenen Fotos vom Knochenhaueramtshaus in Hildesheim, einer Stadt in Niedersachsen, die im zweiten Weltkrieg zerstört wurde wie Dresden.

Kirchgemeinde Radeburg: Mauern überwinden, Frieden wählen!

Ca. 80 Besucher kamen zu Horst Raschs Vortrag. Foto: Kroemke

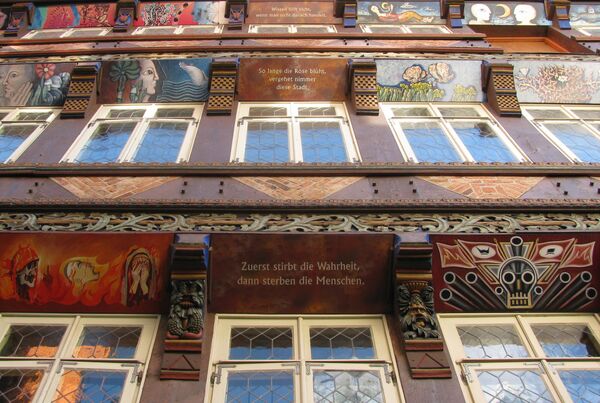

Das Knochenhaueramtshaus wurde 1529 errichtet und ist seit 1989 wieder ein Kleinod der Baukunst, der Architektur, der Schnitzkunst und Malerei. Beim Wiederaufbau wurden christliche Motive an dem Objekt wieder hergestellt – allerdings gemischt mit Bezügen zu der sinnlosen Zerstörung der Stadt, mit Reflexionen über Krieg und Frieden.

Host Rasch begann mit dem Schriftzug „Zuerst stirbt die Wahrheit, dann sterben die Menschen“. Ein Spruch, den er aufnimmt, um zu vermitteln, dass uns oft andere Gründe genannt werden als die, die wirklich die Ursachen von Kriegen sind.

Der Hindukusch in Afghanistan war es, wo unsere Sicherheit verteidigt werden sollte. Afghanistan hat Europa nie angegriffen. Heute sind es unsere Werte, die in der Ukraine verteidigt werden müssen. Die Ukraine ist nach Russland das zweitkorrupteste Land in Europa, wie jemand später in der Diskussion anmerkte. Was sagt das über unsere Werte aus?

1999 führte die NATO mit dem unerklärten Ziel der Zurückdrängung des russischen Einflusses auf dem Balkan einen Krieg gegen Serbien. Im Sinne des Völkerrechts war das ein unprovozierter Angriffskrieg, der als „humanitäre Intervention“ verschleiert wurde.

Dagegen wird der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine tatsächlich als das bezeichnet, was er ist. Man könnte fragen: Ist die Wortwahl etwa auch „wertegeleitet“?

Und der Zusatz „unprovoziert“ ist zumindest zweifelhaft, denn es gab zuvor mehrere „rote Linien“, die aus russischer Sicht überschritten wurden – begonnen mit mündlichen Zusagen, auf die Gorbatschow angeblich vertraut hatte, die aber nie niedergeschrieben wurden, über das Verschieben der NATO-Grenzen nach Osten und dem Stationieren strategischer Waffen in Richtung der russischen Grenze, gefolgt von dem „Euro-Maidan“ und schließlich der Nichterfüllung des Minsker Abkommens, dem Verbot der russischen Sprache und der Vernichtung russischer Kulturgüter in der Ukraine.

Horst Rasch bezweifelte, dass es wirklich um Werte geht, bestenfalls um monetäre Werte. Es geht um Einflusssphären, Handelsplätze und Rohstoffquellen, stellte er fest.

Auch analysierte er, wie mit Schreckensszenarien gearbeitet werde. Ob man wirklich glaube, dass nach Kiew Putin ins Baltikum, nach Warschau und Berlin marschieren werde. Allein die zahlenmäßigen Verhältnisse ließen ihn daran zweifeln.

Ein Volkersdorfer fand an dem Vortrag kritikwürdig, dass die Menschen vor Ort keine Rolle spielten und man nicht frage, was diese denn wollen. Auf der Krim haben die Russen die Tataren vertrieben und nun sei sie russisch und die Ukrainer wollten eben nach Europa, um sich der russischen Diktatur zu entziehen.

Die Menschen vor Ort zu fragen ist wichtig. Das sah auch Klaus Kroemke so, allerdings widersprach er aus der eigenen Erfahrung mit den ukrainischen Flüchtlingen, die nach Radeburg gekommen waren. „Es gibt nicht DIE Ukrainer. Die sehen das sehr unterschiedlich. Selbst in der ukrainischen Klasse, die in der Zilleschule unterrichtet wurde, gab es große Differenzen. Die aus dem Donbass oder Charkow kamen, sprachen nicht Ukrainisch und es kam zum Streit untereinander.“ Es habe durch das Minsker Abkommen die Chance bestanden, aus der Ukraine einen Staat nach dem Vorbild der Schweiz zu machen, wo deutsch, französisch oder italienisch Muttersprachen sind, friedlich miteinander leben und jeder darauf achtet, dass die jeweils andere Ethnie respektiert wird. Ein Staat ohne EU und ohne NATO, mitten in Europa. Ein Radeburger erinnerte daran, dass es „der Engländer“ war, der in Istanbul den Friedensvertrag verhindert hat (Sekundär-Quelle ohne Bezahlschranke hier - d.Red.) und damit Tausende Tote auf dem Gewissen hat.

Ulrich Böhme dagegen zeigte sich überzeugt: „Der Frömmste kann nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“ und sagte weiter: Der Russe war über Jahrhunderte der böse Nachbar“ – unter anderem für die Ukraine. Das habe sich 1991 gezeigt, als „91% der Ukrainer für die Selbständigkeit Ihres Landes von der Sowjetunion gestimmt hatten.“ Eine Hinwendung zum Westen war dies jedoch nicht, denn vier Monate später trat die Ukraine der russisch dominierten GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten) bei.

Ulrich Böhme bezweifelte, dass uns Deutschen die Fragestellung „Ukrainekrieg – wie beenden?“ überhaupt zusteht. Die Deutschen hätten in „höchst unseliger Zeit“ den Ukrainern mehr Leid zugefügt als den Russen. Das habe geografische Gründe und wir würden uns hier anmaßen, einen Krieg zu beurteilen, wie der zu beenden ist, als Unbeteiligte und als Schuldige an diesen Folgen.

Horst Rasch hatte zuvor herausgearbeitet, dass Deutschland nicht ganz unbeteiligt ist und sich in diesen Krieg sogar hineingesteigert hat. Eine ganz zentrale Rolle haben dabei die Medien gespielt – mit einer höchst einseitigen Berichterstattung, die letztlich ein falsches Bild von der Lage gezeichnet hat. Wenn Deutschland noch dieses Waffensystem liefert oder jenes, würde sich das Blatt wenden. Das eine Partei, die vor den Wahlen noch plakatiert hatte „Keine Waffen in Kriegsgebiete“ plötzlich zur entschiedendsten Kriegspartei wurde, habe man überhaupt nicht hinterfragt.

Bald habe der Begriff des „Abnutzungskrieges“, den führende Militärs ins Spiel brachten, die Aussichtslosigkeit weiterer Kämpfe gezeigt: Horst Rasch: „US-Generalstabschef Mark Milley zweifelte schon im November 2022 an einem Sieg der Ukraine und hielt Gespräche zwischen den Kriegsparteien für angezeigt. Statt angemessener diplomatischer Aktivitäten, die dem Friedensgebot der Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland entsprächen, versuchen sich nach wie vor Politiker und Medien darin, sich gegenseitig zu überbieten in Forderungen nach militärischer Unterstützung – ohne Rücksicht auf Eskalationsgefahren.“

Horst Rasch schloss seinen Vortrag mit dem Bild vom Knochenhaueramtshaus, das den Teufel zeigt, mit einer Taube in der Hand. Ist es eine Friedenstaube? Was macht er mit ihr? Zerquetscht er sie? Serviert er sie? Eine wirklich diabolische Allegorie, über die sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann.

Kathrin Krüger fühlte sich erinnert an die 80er Jahre und sagte: „Wir leben seit 40 Jahren im Atomzeitalter. In den 80ern hatten beide Seiten erkannt, dass wir unsere Welt in Brand setzen, wenn wir so weiter machen. Einer müsste nachgeben. Gorbatschow hat den Friedensprozess eingeleitet, letztlich zum Nachteil der eigenen Macht. Heute stehen wir wieder vor dem Abgrund mit den gleichen Fragen. Wir brauchen diesen Frieden und dafür müssen wir auf die Straße gehen.“

Renate Rasch, die die Veranstaltung souverän durch die Klippen der konträren Meinungen schiffte, versuchte sich an einer Zusammenfassung, die allen Anwesenden gerecht werden sollte: „Es geht darum, Frieden zu wählen. Das meinen wir nicht nur bezogen auf die Bundestagswahl, sondern im Sinne der Friedensdekade. Jeder nimmt komplexe Ereignisse anders wahr und gewichtet sie anders. Jeder kommt zu anderen Schlüssen, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und der eigenen Quellenlage. Nichts ist daran falsch. Es kommt darauf an, wie wir miteinander umgehen, wie wir bereit sind, miteinander zu reden, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft aufeinander zuzugehen. In dem anderen nicht zuerst den Teufel zu sehen, sondern wahrzunehmen, dass er auch ein Geschöpf Gottes ist und ihm zuzutrauen, dass in ihm auch der göttliche Funke ist – das ist Friedenshandeln.

Pfarrer Kecke schloss mit den Worten: „Wir werden uns kaum voneinander überzeugen, es ist aber wichtig, dass wir uns austauschen, zuhören, uns ausreden lassen.“ Aus dieser Sicht war die Veranstaltung vorbildlich und es wurde der Gedanke geäußert, eine solche Runde zu einem Format zu machen, das öfter stattfinden sollte.